Nos parents

Comment je les vois, moi Jean, second de leurs 7 enfants ? Certainement de manière peu objective, mais commençons par des faits.

Il faut d’abord situer leur époque ou du moins ce qui la différenciait de la nôtre : au sortir de la guerre de 14-18 qui avait été une guerre terriblement meurtrière, lui avait 12 ans et elle 6 ans. Chaque famille y avait perdu quelques-uns de ses hommes et comme l’énergie musculaire était la ressource essentielle (notamment dans l’agriculture qui faisait vivre la majorité de la population) les femmes remplaçaient souvent les hommes et travaillaient dur. Elles devaient aussi faire de nombreux enfants pour remplacer une génération exsangue. Le catholicisme régnait et présidait tous les actes de la vie, il développait les valeurs de travail, de devoir et de courage à un point qu’on a du mal à imaginer aujourd’hui. Il mettait en avant le sens du péché. On allait se confesser régulièrement et la pratique religieuse était de règle, admise sans difficulté.

Papa était un cas dans sa famille. Celle-ci vivait à Wamin, un village reculé du Pas-de-Calais de 300 habitants, près de la belle forêt d’Hesdin, mais qui avait son curé et son châtelain, ce qui lui donnait personnalité et autonomie. Son père, Victor Marichez, était à la fois le boulanger et l’épicier du village, il tenait aussi le bistrot central près de l’église, il chantait en soliste à la messe et, lors de son seul demi-jour de repos hebdomadaire, il allait encore à la chasse. Quand je vous disais que la valeur travail était développée ! Papa en était marqué. Il fut un travailleur courageux dans un monde où c’était l’habitude. En pension à l’Icam, il se levait le matin à 5 heures dans un dortoir froid alors que, plus tard quand j’y étais, on ne se levait qu’à 7h00 dans de douillettes chambres individuelles ! Lui passait toutes ses matinées dans les ateliers, alors que nous n’y passions que deux après-midi par semaine. Toute sa vie, il travailla 6 jours par semaine avec 3 semaines de congé par an alors que pour moi ce fut 5 jours par semaine avec 5 semaines de congé en début de carrière et 7 à la fin ! Il fut un cas, disais-je, parce qu’il fit des études, ce qui était rare dans son village. On y parlait un patois très marqué qui lui donnait un fort accent dont il eut du mal à se défaire, mais il y parvint parfaitement à force de volonté, ce qui lui donnait une manière de parler simple et contrôlée. Pour le caractériser, je dirais que, contrairement à son père qui était bon vivant, il était tout en contrôle. Sérieux, froid et sévère disent ceux qui n’ont eu que des rapports superficiels avec lui. Mais, tous reconnaissent sa droiture, sa sagesse et sa profonde gentillesse. Un peu timide en société, il ne s’exprimait que de manière sage et réfléchie, il ne riait pas, il souriait. Sa présence était forte et discrète, simplement il faisait référence. En ne nous disant jamais ce que nous devions faire, il nous permettait de nous épanouir chacun dans nos domaines ou particularités. Au global, j’ai apprécié cette forme d’éducation, même si avec le recul, je regrette de ne pas avoir eu avec lui quelques échanges plus approfondis, plus personnels. Ne serait-ce que pour mieux connaître sa vie, ses problèmes. C’est aussi de ma faute car, durant sa retraite, il s’y serait prêté si j’en avais pris l’initiative.

Il était donc ingénieur ICAM promo 1926, et avait complété ce diplôme par celui de l’école textile de Mulhouse dont il sortit major après une année de spécialisation. Il occupât successivement 4 fonctions de directeur d’usine : usine de tissage chez Bouchez à Armentières jusqu’à la fin de la guerre en 44, puis usine d’emboutissage de tubes et étuis à Voiron jusqu’en 49, puis une grosse filature de coton à Laveline-devant-Bruyères dans les Vosges jusque 59, et enfin une usine textile intégrée de filature, tissage et impression à Rothau en Alsace jusqu’à sa retraite en 69. Partout il fut hautement apprécié et aimé.

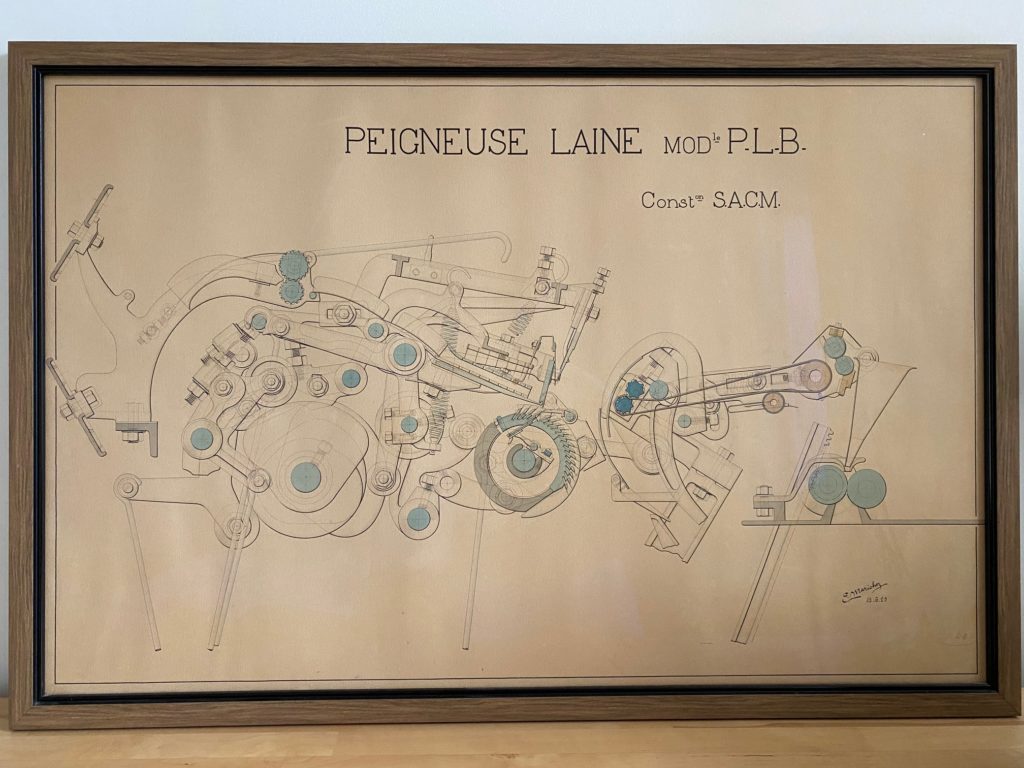

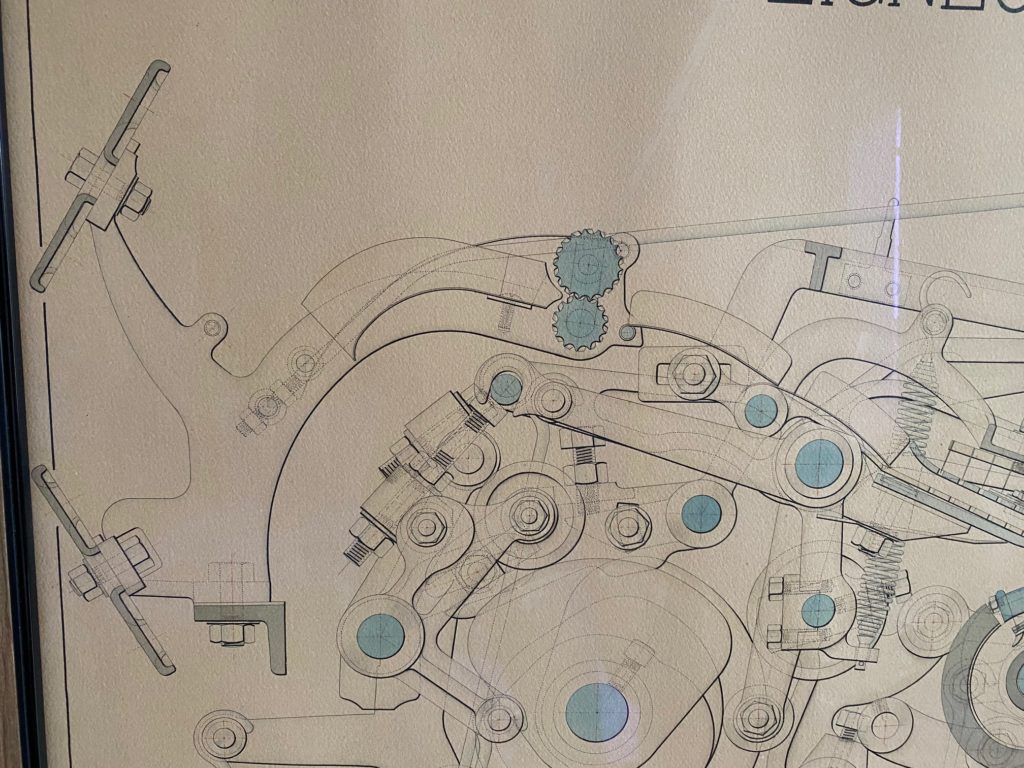

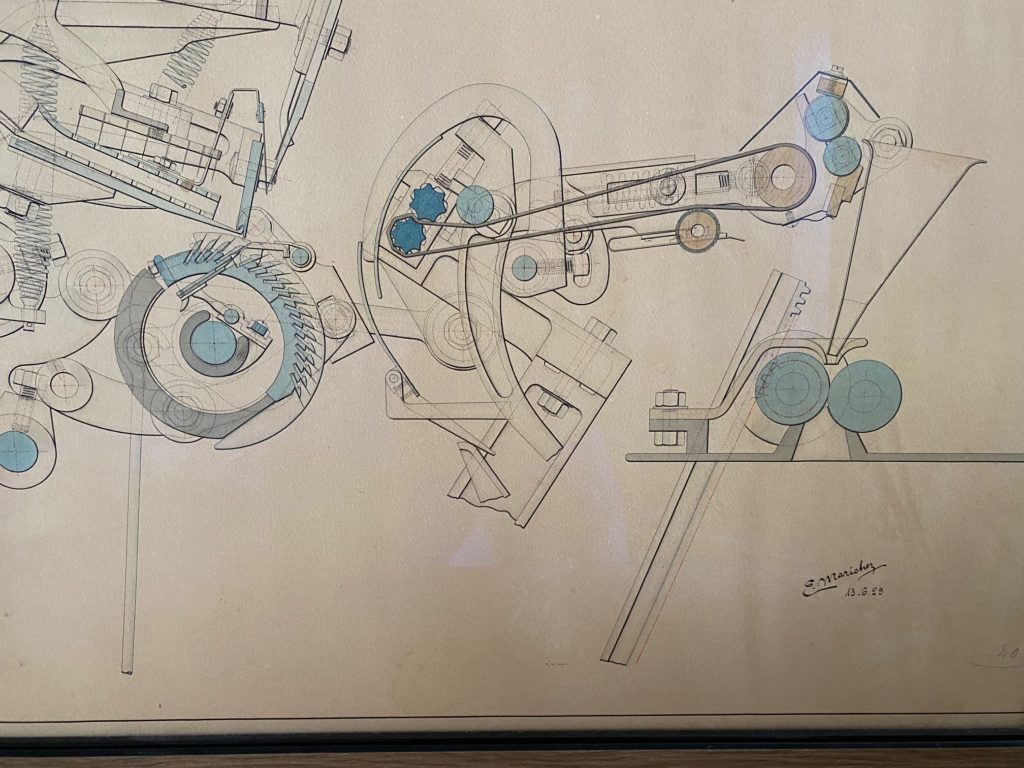

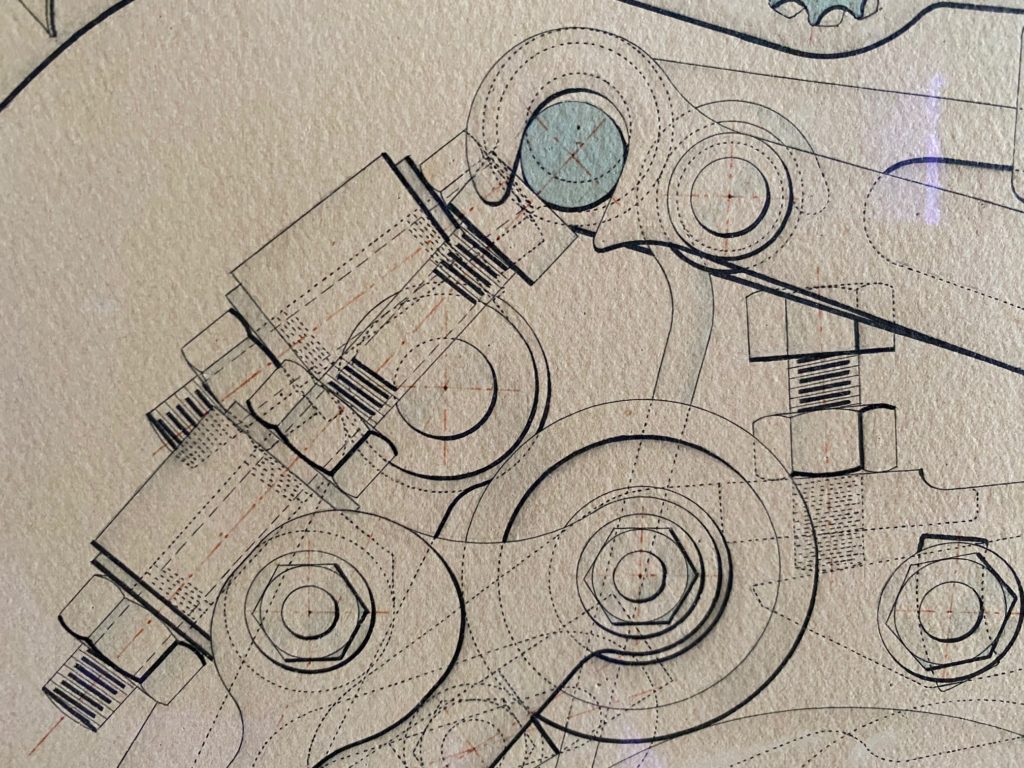

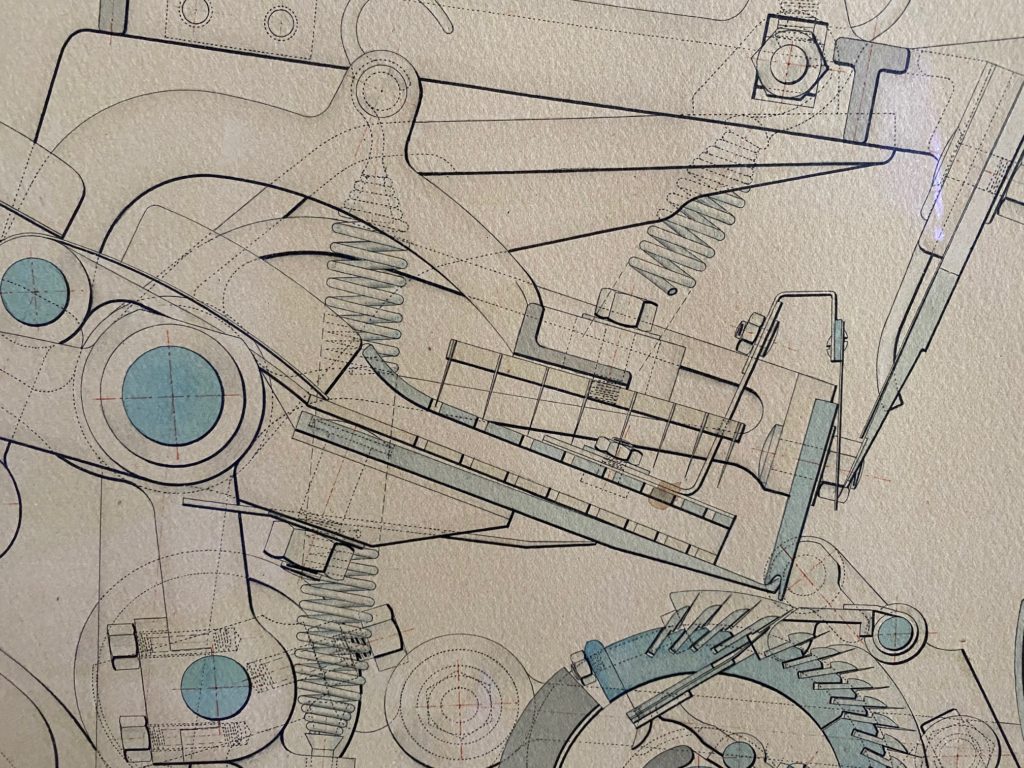

De lui, nous avons conservé un dessin industriel qu’il fit en 1929 lors de sa formation textile à Mulhouse. Réalisé avec les instruments de l’époque, c’est à dire à la main, au tire-ligne et au compas, il est d’une perfection incroyable. Aucun défaut, au point qu’il mériterait de figurer dans un musée.

Cette peigneuse de laine était une machine construite par la SACM, Société Alsacienne de Construction Mécanique.

Il est intéressant de voir le haut niveau des réalisations mécaniques de l’époque.

C’est avec maman que j’avais des échanges. Avec elle la communication était facile, fréquente et vraie. Elle aussi sortait de ce milieu équilibré des grandes familles agricoles du nord de la France. Famille de 12 enfants ! C’est le bon Dieu qui les donnait et non pas les parents qui décidaient. Elle aussi fit des études. En allant jusqu’au baccalauréat réservé à 1 ou 2% de la population féminine, elle faisait partie d’une élite fort discrète dans ces familles cultivées. Elle devint donc maîtresse d’école primaire. Sa caractéristique, elle était gaie et enjouée. Travailleuse : il fallait faire des repas tous les jours pour une famille nombreuse, les vaisselles à la main, la lessive chaque lundi pour ses garnements qui salissaient beaucoup. Aidée d’une femme de ménage, mais sans machine, elle faisait bouillir des marmites de linge sur feu de bois avant de tout frotter à la main, rincer et faire sécher dehors ou à la cave selon le temps. La plupart du temps il y avait 5 personnes à la maison mais 9 durant les périodes de vacances. Quel travail même si elle avait souvent de l’aide d’une « bonne ». Nous avons eu la chance d’avoir une maman équilibrée qui lisait, jouait du piano, participait à diverses activités sociales et ne manquait jamais d’écrire chaque semaine à chacun de ses enfants qui étaient en pension sans retour le dimanche, seulement aux vacances trimestrielles. Avec son mari, ils formaient un couple heureux, à l’écoute l’un de l’autre et pleins de délicatesse et, si je peux dire, vis à vis de leurs sept enfants ils ont « fait le job ».

Pour revenir sur le courage au travail de l’époque, j’aime raconter cette anecdote : en Savoie où j’habite depuis 50 ans, je fis travailler un vieux maçon à la retraite pour consolider les vieux murs de mon jardin. Ces murs soutiennent quatre plateformes horizontales du jardin qui avaient été établies sur une partie de terrain de 800 m2, en pente assez forte. Au total, ces murs d’une surface de 200 m2 contiennent les plateformes supérieures. Je m’étonnai auprès de lui de l’énorme quantité de brouettes qu’il avait fallu trimballer pour établir des surfaces planes et construire ces murs de soutien. Pour moi qui suis vanné après avoir déplacé 6 ou 8 brouettes de terre, ici, un petit calcul m’indiquait qu’il avait sans doute fallu en déplacer 10 à 20 000 et sur un terrain pentu. Il m’apprit que c’était son père qui avait fait ce travail en tant que patron d’une petite entreprise artisanale de maçonnerie. Il tonnait, avec son fort accent local : « Monsieur Marichez, c’est au coup de pied au cul qu’on apprenait le métier. On faisait tout à la main, et y fallait pas se plaindre. On se levait tôt et on allait sur les chantiers à pied. On a même eu des chantiers à Chambéry à 15 km et on y allait tous les jours ! ». Aujourd’hui, un tel travail demanderait à peine quelques jours de pelle mécanique, la force musculaire a été remplacée par le pétrole et l’électricité. C’est bien connu direz vous, oui mais ce qui l’est moins c’est le travail, la fatigue et le courage de nos ancêtres. C’est aussi la rapidité du changement, en un demi-siècle seulement entre les années 45 à 60.